Le Théâtre antique n’affichait pas complet, comme souvent pour les soirées jazz, mais il était largement garni, preuve que les amateurs avaient répondu présents malgré la chaleur accablante. Une soirée au Théâtre Antique où le jazz a pris toutes ses couleurs : élégance caribéenne, mémoire américaine, engagement politique et joie pure. Monty Alexander et Dee Dee Bridgewater, deux légendes vivantes, ont embrasé les pierres millénaires (déjà bien chaudes!!) avec respect, amour et un groove à faire fondre le public déjà dégoulinant .

Monty Alexander, le swing en ligne directe

Monty Alexander arrive comme il joue : tranquillement. Il s’installe sans mise en scène, accompagné de Luke Sellick à la contrebasse et Jason Brown à la batterie. Un trio sans artifices, mais avec une cohésion évidente.

Le concert commence avec un morceau qui rappelle l’héritage de Duke Ellington, histoire de poser les bases. Un swing classique, net, sans bavure. Alexander ne cherche pas à briller, il déroule, prend son temps, joue avec les silences autant qu’avec les harmonies. Il connaît cette matière sur le bout des doigts, pas besoin d’en rajouter.

Le jeu du trio est précis, presque discret. Luke Sellick déroule ses lignes avec souplesse, Jason Brown joue dans la nuance, toujours à l’écoute. On sent l’équilibre, le plaisir d’un échange bien rôdé.

Les morceaux s’enchaînent sans annonce. Un « Summertime » réarrangé version Dub/Reggae glisse au milieu du set, un peu déstructuré, pas loin de la transe par moments, mais toujours retenu. Plus loin, « No Woman, No Cry » surgit presque à contretemps : version lente, intimiste, sans pathos. Marley vu depuis le clavier, sans reggae mais avec respect.

Il joue aussi « I Will Never Smile Again », ballade rendue célèbre par Sinatra. C’est simple, nu, presque fragile. Aucun effet, juste quelques notes et une atmosphère. À un moment, il glisse brièvement un thème de la Marseillaise. Pas un clin d’œil lourd, plutôt un repère discret, une manière de saluer.

Le concert se termine sur « Abide With Me », morceau lent, presque immobile. Le public reste silencieux. Rien de spectaculaire, juste un trio qui joue ensemble, sans forcer, et un pianiste qui continue, à 80 ans passés, à relier les musiques qu’il aime. Magistral!

Dee Dee Bridgewater, feu sacré et manifeste en jazz majeur !

Pas besoin de mise en scène ou d’effets. Dee Dee Bridgewater, en diva terrienne et céleste, entre en scène en femme libre, entourée d’un trio 100 % féminin d’un niveau stratosphérique : Carmen Staaf au piano, Rosa Brunello à la basse électrique et à la contrebasse, et Shirazette Tinnin à la batterie. Trois musiciennes flamboyantes, engagées, précises, elles jouent avec l’âme autant qu’avec les doigts.

Le concert s’inscrit dans le projet « We Exist », écho contemporain au légendaire « We Insist! » de Max Roach et Abbey Lincoln. Dee Dee Bridgewater assume pleinement le rôle d’artiste activiste, avec des textes forts, des choix de morceaux précis, et une présence scénique qui transcende tout.

Elle raconte, entre les titres, ceux et celles qui ont compté : Jean-Philippe Alard, qui l’a convaincue de produire ses propres albums, Abbey Lincoln, sa muse spirituelle, Nina Simone, Bob Dylan, Ray Charles, Billy Taylor, et tant d’autres dont elle convoque la mémoire à travers les chansons. Mais cette mémoire n’est pas nostalgique, elle est furieusement vivante.

Elle entonne « The Danger Zone » de Ray Charles, dans une version tendue, électrique. Puis vient un magistral « Gotta Serve Somebody » de Bob Dylan, qui devient ici un chant de révolte, d’humilité et de foi. Le public est conquis. Mais c’est sur « Mississippi Goddam », le brûlot politique de Nina Simone, que l’orage éclate. La voix de Dee Dee se fait tranchante, habitée, sa colère aussi noble que nécessaire.

Et soudain, dans un français approximatif mais terriblement sincère, elle lance à propos de Donald Trump : « ce narcissiste qui dit n’importe quoi à n’importe qui ». Le public éclate de rire, elle sourit, puis relance le groove, sans jamais baisser l’intensité.

Le concert touche à son paroxysme avec un final détonant sur « I Feel Good » de James Brown, dans une énergie dionysiaque. Dee Dee danse, rit, bondit, prend son chien dans les bras comme s’il s’agissait d’un totem de joie, et emporte tout sur son passage. La foule se lève, acclame, applaudit, crie. On pense à Aretha, à Tina, à Nina. Mais on pense surtout à Dee Dee, cette voix indomptable, cette femme monde, cette militante de l’amour et du swing.

Ce 1er juillet, le jazz à Vienne n’était pas qu’un genre musical. Il était un langage, un combat, une célébration. Monty Alexander, en maître du raffinement. Dee Dee Bridgewater, en prêtresse du feu. Ensemble, ils ont rappelé que la musique peut tout : faire danser, faire pleurer, faire réfléchir, et surtout, faire exister.

Skokiaan Brass Band : Fanfare en feu, cœur en fête !

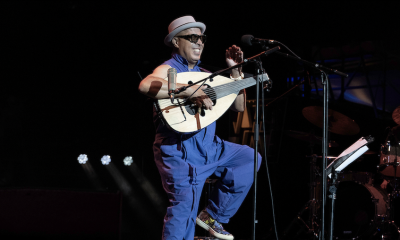

Il est minuit au Théâtre de Vienne dans une salle chauffée à blanc. Les lumières baissent, un souffle cuivré s’élève. Puis c’est l’explosion : le Skokiaan Brass Band entre en scène comme un carnaval surgissant d’un bayou. Originaires de Lyon, mais profondément habités par l’âme de la Nouvelle-Orléans, ces huit musiciens déchaînent les passions à coup de trompettes rayonnantes, de soubaphone vrombissant et de batterie bondissante. Ici, le funk flirte avec l’afrobeat, le jazz de rue se frotte au hip-hop, et le public, irrésistiblement, se lève.

Leur nom évoque une chanson zimbabwéenne devenue un standard. Et c’est bien là tout leur ADN : un mélange festif et transcontinental, où les racines africaines croisent les brass bands de Louisiane et la liberté de l’impro. Sur scène, pas de leader star : chacun a sa voix, chacun son solo. Mais tous parlent le même langage : celui d’une fête populaire et exigeante, qui ne sacrifie jamais la virtuosité à l’énergie.

Une soirée de canicule musicale, véritable réhydratation du corps et de l’esprit! Merci Jazz à Vienne! !

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

RSS