Il y a des soirs où la musique ne cherche ni l’effet ni la virtuosité, mais l’espace intérieur. Le 18 juillet à Lyon, Naïssam Jalal et Anoushka Shankar ont chacune, à leur manière, proposé un chemin d’écoute, entre spiritualité et précision, recueillement et partage.

La quête intérieure de Naïssam Jalal

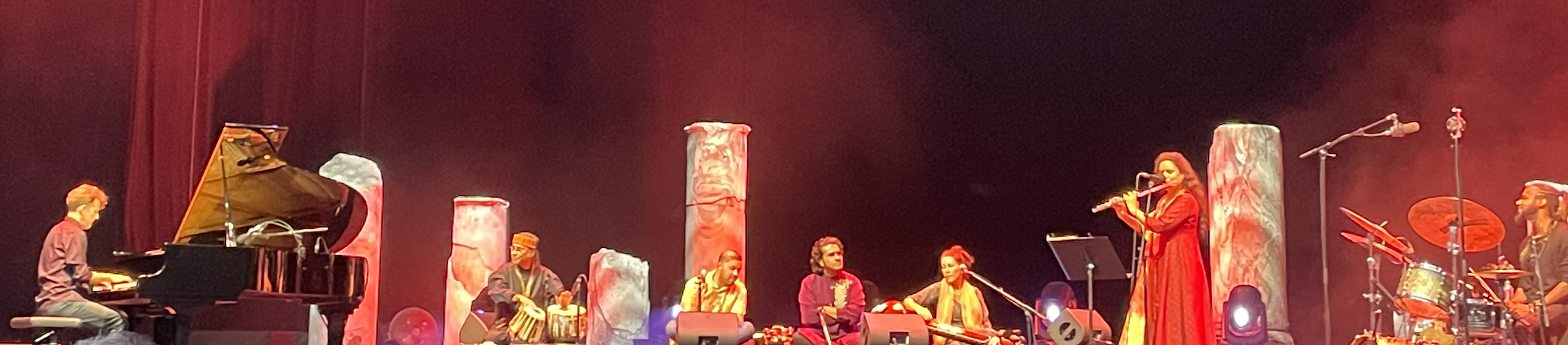

Présente sur scène pour une quarantaine de minutes seulement, en première partie, Naïssam Jalal a livré trois extraits de son prochain album, Landscapes of Eternity, annoncé pour avril 2026. Un avant-goût dense et épuré d’un répertoire traversé par vingt années d’immersion dans la musique hindoustanie, cette tradition savante du nord de l’Inde où souffle, silence et durée forment l’ossature du geste musical.

À la flûte traversière, à la voix et à la composition, Naïssam Jalal tisse une matière impressionniste, fondée sur une tonique unique, où chaque note semble peser son silence. Autour d’elle, une formation internationale, Samrat Panditau chant, Sougata Roy Chowdhuryau sarod, Leonardo Montana au piano, Nabankur Bhattacharya aux tablas et Zaza Desiderio à la batterie, explore une palette subtile, posée sur la vibration continue du tanpura joué par Flo Comment. Présence essentielle et invisible, cet instrument installe un bourdon hypnotique, véritable lit sonore de la tradition indienne.

Mais malgré la richesse des timbres, la cohésion du groupe peine parfois à s’imposer. Le début du concert cherche ses appuis, les musiciens tâtonnent. Tout est bien joué, sans jamais déborder. On devine une écriture exigeante, une volonté de maîtrise, mais l’émotion reste tenue, comme maintenue à distance. Une élégance presque trop lisse.

Il n’en reste pas moins la sincérité d’un projet longuement mûri, porté par une musicienne rigoureuse, en quête d’épure et de dépouillement. Une musique du dedans, poreuse au silence, nourrie de paysages réels et rêvés. Peut-être trouvera-t-elle toute sa résonance dans le format plus ample de l’album à venir ?

Anoushka Shankar, l’art du lien

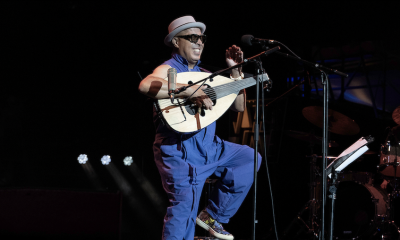

Puis Anoushka Shankar est apparue, silhouette calme, sitar en main, comme glissant depuis un autre temps. Dès les premières secondes, un autre rapport à la scène s’installe : direct, incarné, généreux sans ostentation. Autour d’elle, un quatuor d’une justesse rare. Arun Ghosh à la clarinette offre un chant ample et lumineux, entre méditation et fulgurances klezmer. Tom Farmer, contrebassiste à l’ancrage souple, tisse un socle vivant, presque organique. Jules Buckley, à la batterie, sculpte les respirations avec une finesse percussive étonnante.

Ensemble, ils ne forment pas une simple “section rythmique” mais un cercle d’écoute, où chaque silence a autant de poids qu’une note. La musique s’installe, fluide, précise, sans jamais forcer.

En ouverture, Daydreaming, joué en solo, crée un moment de grâce suspendue. Seule sous un projecteur doux, Anoushka Shankar tisse un voile fragile, presque inaudible, comme une méditation murmurée. La suite, puisée dans sa trilogie Chapter I–III et dans quelques pièces plus anciennes, déroule un récit intérieur où chaque titre semble prolonger le précédent, sans rupture.

Fire Night, composé par Ravi Shankar, embrase l’amphithéâtre dans une version transfigurée : le sitar flamboyant d’Anoushka Shankar trouve un contrepoint ardent dans les improvisations d’Arun Ghosh, tandis que Tom Farmer et Jules Buckley ancrent l’ensemble dans une tension tellurique. Entre les morceaux, quelques mots en français, vite relayés par l’anglais, des sourires, des regards. C’est dans cette simplicité que se joue l’émotion : pas dans la démonstration, mais dans la présence.

Le public, d’abord silencieux, s’est peu à peu laissé happer. À la fin, debout, longuement, il rend à cette soirée ce qu’elle a offert : une écoute partagée, un moment suspendu, une musique qui ne cherche pas à convaincre mais à relier. Anoushka Shankar ne rejoue pas la tradition : elle l’habite, la transforme, la tend comme un fil entre les temps, les mondes, les sensibilités. Un geste juste, humble, essentiel.

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

RSS