Dans un théâtre antique de Vienne bien garni et dans climat de chaleur plus supportable, la soirée du 3 juillet a offert deux visages de la soul britannique contemporaine. Celui, encore confidentiel, de Lusaint, jeune chanteuse au timbre ombré, venue tisser des climats sensibles entre compositions personnelles et reprises subtilement réinterprétées. Puis celui de Michael Kiwanuka, dont la voix voilée et les textures musicales profondes ont lentement enveloppé les pierres du théâtre dans une forme de recueillement électrique.

Lusaint : élégance contenue et atmosphère feutrée

D’apparence discrète, Lusaint ne cherche pas à occuper la scène par l’effet. Peu de mots, une posture presque en retrait, mais une voix qui, dès les premières notes, capte l’attention. Grave, voilée, au grain dense, elle évoque évidemment Amy Winehouse, mais sans la flamboyance soul ni les excès de style. Chez Lusaint, l’émotion passe par la retenue, la clarté, une forme de précision mélancolique.

Contrairement à ce que son répertoire pourrait laisser croire au premier abord, Lusaint ne se cantonne pas aux reprises. Elle glisse parmi elles ses propres compositions, sans rupture de ton : même économie d’effets, même goût pour les atmosphères doucement dramatiques. Ses chansons s’intègrent dans un ensemble cohérent, entre ballades rétro et élégance pop minimaliste.

Lorsqu’elle interprète « Feeling Good », chanson rendue célèbre par Nina Simone, c’est sans emphase ni pastiche. Là où tant d’artistes en font une démonstration vocale, elle choisit de la retenir, d’en faire une pièce presque suspendue, comme murmurée à l’oreille. Même traitement pour sa reprise de « Crazy » de Gnarls Barkley, ramenée à une ligne épurée, dénuée de tout clin d’œil ironique ou maniérisme néo-soul.

Lusaint construit ainsi, par touches, un univers en clair-obscur, encore en devenir mais déjà bien dessiné, où la voix sert l’atmosphère plus que l’inverse.

Michael Kiwanuka : la soul comme espace intérieur

C’est dans une demi-pénombre volontaire, presque domestique, que Michael Kiwanuka s’installe ensuite. Une lampe de chevet, posée au bord de la scène, éclaire faiblement le plateau. Ce simple objet, anodin, dit tout de son esthétique : intime, feutrée, intérieure. Ici, la soul ne brille pas, elle respire.

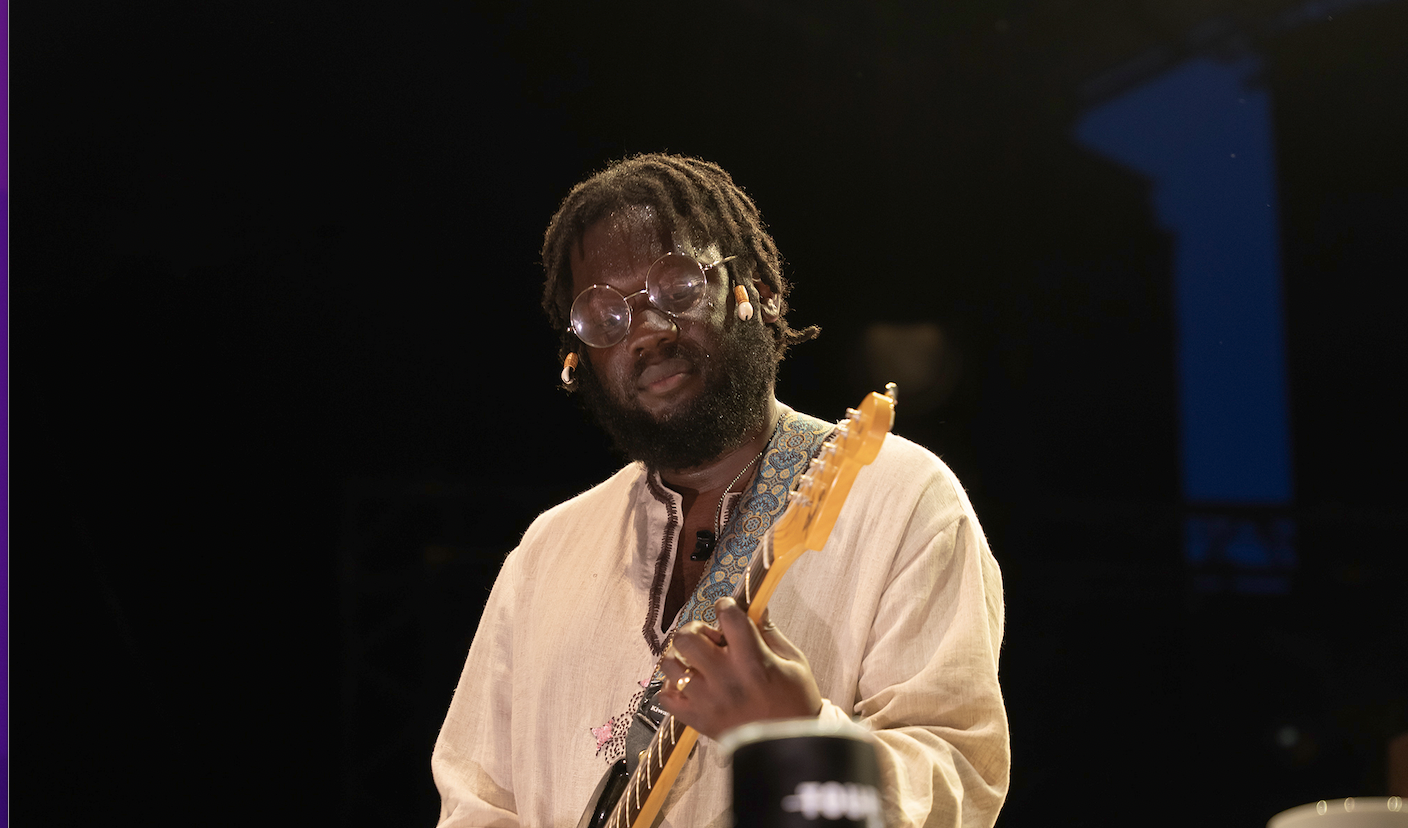

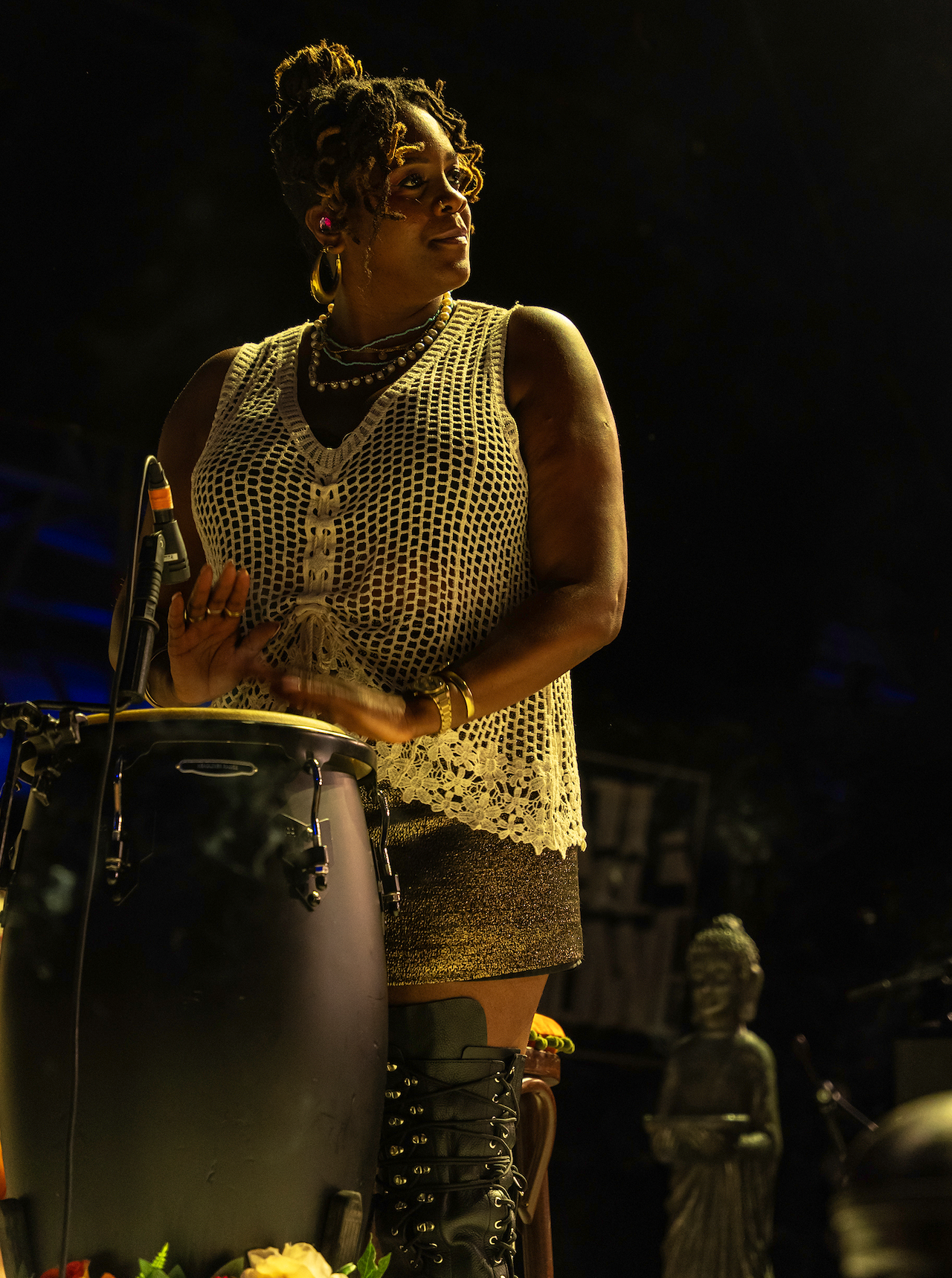

Entouré de musiciens d’une grande justesse,batterie claviers, guitares, violon, violoncelle, et trois choristes impeccables, Kiwanuka déroule un concert sans pic apparent, mais d’une densité constante. La voix n’est jamais démonstrative. Elle flotte légèrement au-dessus des instruments, avec cette patine éraflée qui en fait toute la singularité. Elle ne cherche pas à convaincre, encore moins à conquérir ; elle habite.

Depuis une douzaine d’années, l’artiste a pris son temps, et ça s’entend. Lorsqu’il débarque sur la scène britannique au début des années 2010, en première partie d’Adèle, Michael Kiwanuka n’est encore qu’un jeune homme discret, guitare en bandoulière. Mais dès Home Again (2012), son premier album, sa singularité s’impose : des mélodies limpides, des harmonies simples et profondes, une écriture à hauteur d’homme. Un classicisme désarmant, qui frappe juste et sans détour. Depuis, chaque disque, jusqu’au récent Small Changes (2024), n’a cessé de creuser plus loin, entre introspection lumineuse et vérité sans apprêt. Une trajectoire ascendante, sans tapage, mais avec cette constance rare : celle de faire de chaque chanson un espace de vulnérabilité habitée.

Sur scène, cette fragilité ne disparaît pas : elle se transforme. Ceux qui l’avaient vu ici même en 2022 le savaient déjà. Il ne s’agit pas d’un showman, encore moins d’un prêcheur. Mais d’un artiste qui crée une bulle, une proximité presque physique, sans un mot de trop.

Pour preuve, en toute fin de concert, “Love & Hate”, morceau désormais culte est interprété sans artifice, sans montée forcée, le morceau s’étire sur une dizaine de minutes. Le motif rythmique s’installe, les voix s’entrelacent, et quelque chose s’ouvre. La chaleur douce des projecteurs, les silhouettes immobiles sur scène, les pierres antiques baignées d’ombre : tout converge vers ce moment suspendu. Il ne s’agit plus d’un simple morceau, mais d’une forme de méditation partagée, à la fois ample et contenue.

Le final? pas d’excès. Juste une sortie discrète, à l’image du concert : une invitation à l’écoute patiente, une manière d’être au monde sans hausser la voix.

Facebook

Twitter

YouTube

LinkedIn

RSS